Publicado el 30-07-2025 en UCC

Destacada publicación científica de CIDIE (UCC-CONICET)

El trabajo representa el primer esfuerzo local para realizar una vacuna contra Zika utilizando una plataforma por vía de mucosas.

Scientific Reports, una revista científica internacional de acceso abierto, libre y gratuita para lectores, publicó un trabajo del Centro de Investigación en Inmunología y Enfermedades Infecciosas (CIDIE), Unidad Ejecutora de doble dependencia entre el CONICET y nuestra Universidad.

El diferencial de este destacado desarrollo radica en que el procedimiento despierta una respuesta inmune también a nivel de mucosas, es decir, en los tejidos blandos y húmedos que recubren superficies internas de nuestro cuerpo. Esto es particularmente importante ya que el virus Zika también puede transmitirse por vía sexual, además de por la picadura del mosquito. Este tipo de respuesta garantiza una protección específica en los tejidos involucrados durante esta vía de transmisión, sumado a la protección sistémica en el resto del cuerpo.

Además, si bien en Argentina existen numerosas líneas activas de investigación sobre Zika, este es el primer reporte en el desarrollo de vacunas contra este virus.

En este marco, conversamos con el grupo de trabajo que lleva adelante la línea de investigación.

¿Qué es el Zika y qué produce?

El virus Zika es un arbovirus, es decir, un virus transmitido por artrópodos, en este caso por mosquitos del género Aedes. También puede transmitirse por vía sexual o de madre a hijo durante el embarazo. Si bien en muchos casos produce una enfermedad febril, también puede causar complicaciones graves como el síndrome de Guillain-Barré (enfermedad neurológica autoinmune) o alteraciones congénitas si la infección ocurre durante el embarazo.

¿Por qué motivos puede ser un signo de alarma?

Hay ciertas condiciones que hacen que el mosquito Aedes haya expandido su zona de influencia, lo que produce un aumento del riesgo de brotes epidémicos en regiones donde antes no eran frecuentes o esperables.

Este tipo de insecto ha evolucionado hacia hábitos cada vez más domésticos, y están muy influenciados por fenómenos como la pérdida de biodiversidad “silvestre” y urbana, el aumento de las temperaturas y la tropicalización de áreas anteriormente templadas, la urbanización no-planificada, las condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad socio-económica, la acumulación de recipientes aptos como criaderos, la falta de conocimiento en la población, entre muchísimos otros.

¿Qué es concretamente lo que plantea y demuestra este trabajo?

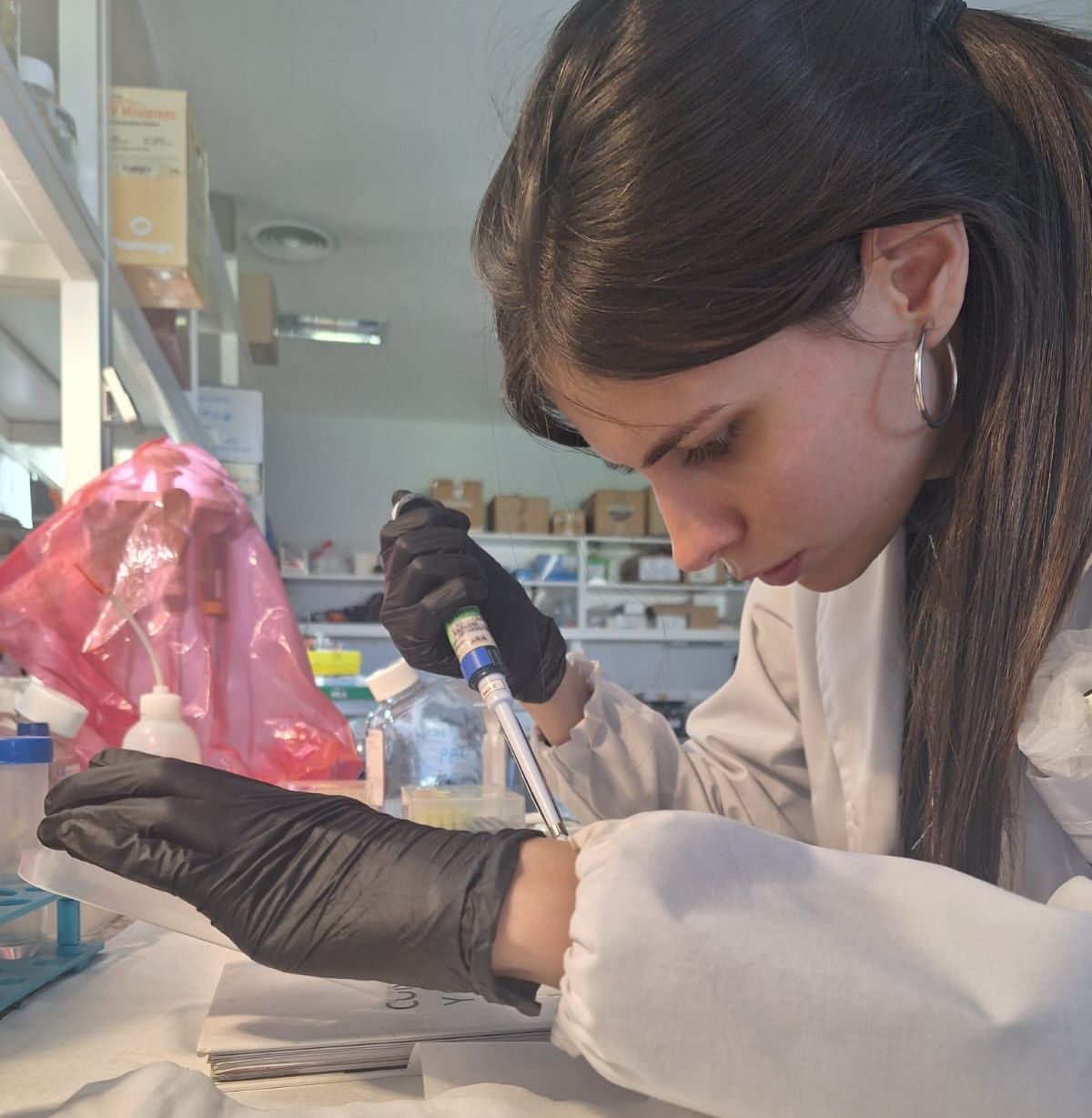

Desarrollamos una vacuna experimental contra el virus Zika basada en partículas similares a virus (VLPs) es decir, partículas biológicas microscópicas que imitan la estructura de estos agentes infecciosos, decoradas con proteínas de este mismo virus y también del parásito Giardia lamblia. Lo innovador es que esta vacuna puede administrarse no solo por la vía tradicional subcutánea sino también por la vía oral, y apunta a generar tanto una respuesta inmune sistémica como en mucosas.

¿Qué aportan las proteínas del parásito? Y ¿cuál es el diferencial de este desarrollo?

El aporte particular de nuestro grupo, proveniente de una larga trayectoria de investigación en el CIDIE. Consiste en la incorporación a la superficie de estas micropartículas de proteínas del parásito intestinal Giardia lamblia, que tienen propiedades muy interesantes en sistemas vacunales. Por un lado, han demostrado ser potenciadores de la respuesta inmune luego de la vacunación. Por otro, confieren resistencia a las condiciones extremadamente ácidas y degradantes del aparato digestivo de humanos y otros mamíferos ya que, en su estado natural se encuentran recubriendo la superficie de estos parásitos intestinales. Esto hace que la fórmula vacunal pueda sobrevivir durante el pasaje por el tracto digestivo. Esta plataforma novedosa tiene historia previa en nuestro laboratorio. Anteriormente se probó en un primer estudio contra el virus de influenza (virus de la gripe), que fue publicado en la revista Nature durante el año 2019. Es por eso que tras la emergencia regional del virus Zika decidimos poner a prueba su versatilidad a la hora de montar una estrategia de inmunización contra este virus.

Resultados

Los resultados en el modelo experimental fueron muy alentadores tanto en lo que se refiere a la respuesta de anticuerpos como en la activación específica de células del sistema inmune. Además, los anticuerpos generados por la vacuna lograron neutralizar al virus en ensayos de laboratorio. Esto indica que el prototipo tiene un buen potencial como vacuna preventiva.

¿Cómo llegan esos resultados a la sociedad?

El hecho de haber compartido nuestros resultados en revistas de acceso abierto significa que cualquier persona o institución —en Argentina o en el mundo— puede interactuar con nosotros y usar nuestros datos como base para seguir investigando o para considerar nuestras capacidades a la hora de programar políticas de salud en emergencias. Así, la investigación que hacemos desde la articulación sinérgica entre la Universidad y el CONICET se transfiere a la sociedad como avance científico, como producto tecnológico en vías de desarrollo y, sobre todo, como un fortalecimiento de las capacidades locales de pensar y construir nuestras propias herramientas de aplicación directa sobre la salud pública.

¿Por qué es importante investigar esto y por qué lo hacemos desde la UCC junto a CONICET?

Consideramos muy importante adelantarnos y contar con herramientas de prevención como una forma necesaria de protegernos ante urgencias sanitarias en un contexto global cada vez más dinámico. Esto nos permite no solo ubicar a nuestras instituciones en interacción con discusiones especializadas a nivel internacional, sino también fortalecer la construcción local de conocimientos, que implica formar estudiantes y profesionales altamente capacitados, cada vez más preparados para dar respuesta a los desafíos actuales y futuros. Se trata de procesos lentos pero profundos.

Sobre la Publicación

Scientific Reports es una publicación periódica, miembro del prestigioso grupo editorial Springer Nature, muy reconocida dentro de la comunidad científica. Como en casi todas las revistas de este tipo, esta publicación ha sido rigurosamente evaluada por científicos internacionales (editores y revisores) en un proceso de varios meses que garantiza la calidad y repetibilidad de sus resultados.

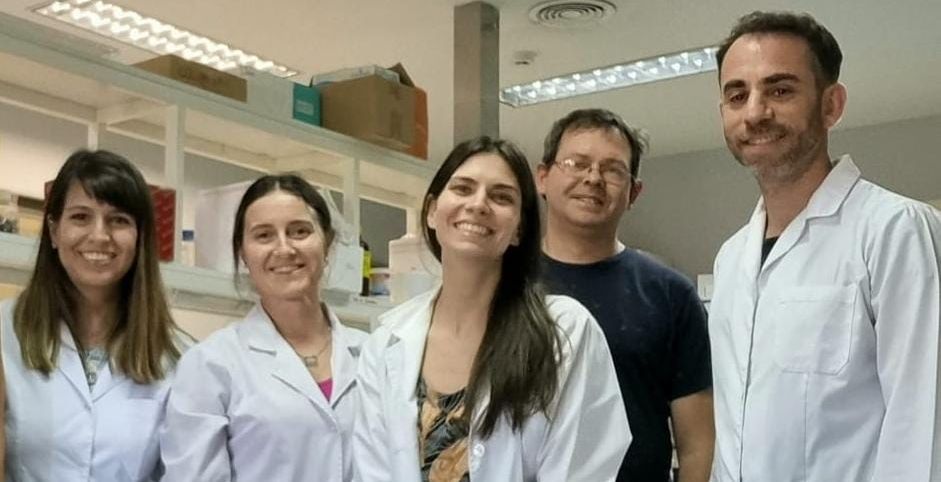

Sobre el equipo de investigación

Tesista doctoral: Vet. Luciana Fassola. Estudiante de doctorado, becaria del CONICET y docente de la UCC.

Directora de Tesis: Dra. Marianela C. Serradell. Investigadora adjunta del CONICET y docente de la UNC.

Co-director de Tesis: Dr. Guillermo Albrieu-Llinas. Investigador adjunto de CONICET y docente de la UCC.

Dra. Lucía Rupil. Investigadora adjunta del CONICET y docente de la UCC.

Dra. Florencia Martinez. Becaria postdoctoral del CONICET y docente de la UNC.

También participaron personal de apoyo, estudiantes de grado y practicantes en distintas etapas del proyecto.

Conocé la publicación de nuestro equipo aquí.

Conocé este y otros proyectos relacionados en este video.